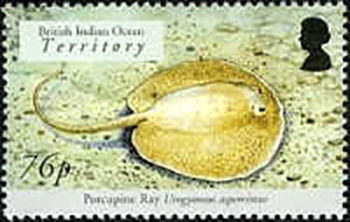

Urogymnus asperrimus Bloch and Schneider, 1801

(Da: en.wikipedia.org)

Phylum: Chordata Haeckel, 1874

Subphylum: Vertebrata Lamarck J-B., 1801

Classe: Chondrichthyes Huxley, 1880

Ordine: Myliobatiformes Compagno, 1973

Famiglia: Dasyatidae Jordan D.S., 1888

Genere: Urogymnus Müller and Henle, 1837

Italiano: Pastinaca porcospino

English: Porcupine ray

Français: Raie porc-épic, Pastenague sans dard

Deutsch: Igelrochen

Descrizione

I naturalisti tedeschi Marcus Elieser Bloch e Johann Gottlob Schneider lo descrissero nel loro lavoro del 1801 Systema Ichthyologiae, basato su una pelle parzialmente essiccata ottenuta da Mumbai, in India. Lo misero nel genere Raja e lo chiamarono asperrima, che significa "ruvido" in latino. Nella stessa opera, hanno anche descritto una forma dell'Africa occidentale, la Raja africana. Autori successivi hanno considerato i due sinonimi. Tuttavia, poiché i due nomi sono stati pubblicati contemporaneamente, esiste incertezza su quale nome abbia la priorità. Alcune opere danno l'epiteto specifico del raggio come asperrimus e altre come africanus. Nel 1837, Johannes Peter Müller e Friedrich Gustav Jakob Henle collocarono questa specie in un nuovo genere, il Gymnura. Poiché era già in uso il nome Gymnura, riferito ad altre razze, nello stesso anno, Müller e Henle, lo sostituirono con Urogymnus. Entrambi i nomi derivano dal greco antico oura "coda" e gymnos "nudo" o "disarmato", riferendosi alla mancanza del pungiglione nella coda. L’Urogymnus è stato tradizionalmente considerato monotipico, contenente solo U. asperrimus, ma molte altre specie sono state spostate in questo genere da Himantura nel 2016 sulla base della morfologia e dell'evidenza molecolare. I tratti distintivi di questa specie includono la sua forma spessa e arrotondata e la copertura dorsale di spine acuminate. Il disco della pinna pettorale del raggio dell'istrice è uniformemente ovale, largo quasi quanto lungo e molto spesso al centro, dandole un aspetto a cupola. La punta del muso è arrotondata e appena sporgente. Gli occhi piccoli sono seguiti da vicino da spiracoli molto più grandi. Tra le narici strette c'è una cortina di pelle a forma di gonna; il margine posteriore della tenda è fortemente sfrangiato e sovrasta la bocca. La bocca porta da tre a cinque papille sul pavimento e solchi prominenti agli angoli. L'area intorno alla bocca, compreso il sipario, è pesantemente coperta da più papille. In ciascuna mascella si trovano circa 48 file di denti. I denti sono piccoli e appiattiti. Cinque paia di fessure branchiali si trovano sul lato inferiore del disco. Le pinne pelviche sono piccole e strette. La coda sottile e rapidamente affusolata ed è circa uguale in lunghezza al disco e ha una sezione trasversale quasi cilindrica, senza pieghe delle pinne. Anche la coda non ha spine pungenti velenose, a differenza di altri membri della famiglia. Una densa macchia di denticoli dermici appiattiti a forma di cuore copre il centro del disco e si estende sulla coda. Gli individui più grandi hanno inoltre numerose spine alte e affilate sull'intera superficie superiore del disco. Il raggio dell'istrice è di colore da grigio chiaro a scuro o marrone sopra, da scuro a nerastro verso la punta della coda e bianco sotto. Questa grande specie cresce fino ad almeno 1,2 m di diametro e 2,2 m di lunghezza e può raggiungere 1,5 m di diametro. Scava nella sabbia della laguna, mangiando ciò che trova. Talvolta si può osservarlo sdraiato immobile sul fondo in cavità aperte o all'interno di grotte. È noto che forma gruppi a Ningaloo Reef. La sua dieta consiste principalmente di sipunculidi, vermi policheti, crostacei e pesci ossei. Quando si nutre, ara profondamente il fondo, espellendo il sedimento in eccesso dai suoi spiracoli in un pennacchio visibile da una lunga distanza. I suoi parassiti documentati includono la tenia Rhinebothrium devaneyi, il nematode Echinocephalus overstreeti, e i capsalidi monogenei Dendromonocotyle urogymni e Neoentobdella baggioi. È viviparo aplacentare, con gli embrioni in via di sviluppo sostenuti a termine dall'istotrofo (latte uterino) secreto dalla madre. Le foreste di mangrovie fungono da habitat importante per i giovani. Maschi e femmine maturano sessualmente a circa 90 e 100 cm (35 e 39 pollici) di diametro, rispettivamente. Nonostante non abbia un pungiglione, è in grado di ferire gli esseri umani con le sue numerose spine acuminate. Secondo quanto riferito tollera la vicinanza dell’uomo sott'acqua. La pelle dura e spinosa di questa razza, trasformata in una forma di pelle chiamata shagreen, ha avuto molti usi storici. In particolare, veniva utilizzato per coprire le impugnature di varie armi da mischia, poiché la sua consistenza estremamente ruvida ne impediva lo slittamento durante la battaglia. Ad esempio, i giapponesi la consideravano l'unica specie la cui pelle era accettabile per coprire le impugnature della spada. I malesi lo usavano per coprire gli scudi. La pelle era anche usata come ornamento, come i cinesi, che la tingevano e macinavano le spine per produrre un motivo screziato. Gli abitanti nativi dell'atollo di Funafuti usavano porzioni essiccate della coda del raggio come uno strumento simile a una raspa. Attualmente, viene catturato accidentalmente con reti a strascico, reti a groviglio e sciabiche da spiaggia. La sua pelle continua ad essere molto apprezzata, mentre possono essere utilizzate anche la carne e la cartilagine. Nelle Isole Farasan e in altri luoghi del Mar Rosso, il suo fegato viene consumato come piatto di stagione. Tuttavia, l'importanza economica di questa specie è limitata da quanto sia difficile da maneggiare. La pesca costiera multi specie che cattura la razza istrice è in gran parte non regolamentata, il che sembra aver provocato il suo drammatico declino o estinzione locale nel Golfo del Bengala, nel Golfo di Thailandia e probabilmente altrove nel suo areale. Le potenziali minacce aggiuntive per questa specie includono il degrado dell'habitat dovuto allo sviluppo costiero e l'esaurimento del suo approvvigionamento alimentare a causa della pesca eccessiva. Di conseguenza, l'Unione internazionale per la conservazione della natura lo ha valutato come vulnerabile.

Diffusione

È ampiamente presente, ma non comune rispetto ad altre razze che condividono la sua gamma. Si trova lungo tutta la periferia continentale dell'Oceano Indiano, dal Sud Africa alla penisola arabica al sud-est asiatico fino al Ningaloo Reef al largo dell'Australia occidentale, compreso il Madagascar, le Seychelles e lo Sri Lanka ; ha colonizzato il Mediterraneo orientale attraverso il Canale di Suez. Nell'Oceano Pacifico, la sua gamma continua attraverso l'Indonesia e la Nuova Guinea, a nord nelle Filippine, a est fino alle Isole Gilbert e alle Fiji ea sud fino all'isola di Heron al largo dell'Australia orientale. Questa specie si trova anche nell'Oceano Atlantico orientale al largo del Senegal, della Guinea e della Costa d'Avorio. In natura, si trova vicino alla costa a una profondità di 1-30 m. Abita pianure sabbiose, detriti di corallo e praterie di alghe, spesso vicino a scogliere, ed entra anche in acque salmastre.

Sinonimi

= Raja africana Bloch & Schneider, 1801 = Raja asperrima Bloch & Schneider, 1801 = Urogymnus asperrimus ssp. solanderi Whitley, 1939 = Urogymnus rhombeus Klunzinger, 1871.

Bibliografia

–Chin, A.; Compagno, L.J.V. (2016). "Urogymnus asperrimus". IUCN Red List of Threatened Species. 2016.

–Last, P.R.; Stevens, J.D. (2009). Sharks and Rays of Australia (second ed.). Harvard University Press. pp. 461-462.

–Bloch, M.E.; Schneider, J.G. (1801). Systema Ichthyologiae iconibus cx illustratum. Berolini: Sumtibus auctoris impressum et Bibliopolio Sanderiano commissum. p. 367.

–Raja asperrima, Archived 2012-03-19 at the Wayback Machine in: Eschmeyer, W.N.; Fricke, R., eds. Catalog of Fishes electronic version (29 March 2011).

–Randall, J.E.; Allen, G.R.; Steene, R.C. (1997). Fishes of the Great Barrier Reef and Coral Sea. University of Hawaii Press. p. 30.

–Urogymnus Archived 2012-03-19 at the Wayback Machine in: Eschmeyer, W.N.; Fricke, R., eds. Catalog of Fishes electronic version (29 March 2011).

–Hunter, R. (1895). Lloyd's Encyclopædic Dictionary. p. 387.

–Last, P.R.; Naylor, G.J.; Manjaji-Matsumoto, B.M. (2016). "A revised classification of the family Dasyatidae (Chondrichthyes: Myliobatiformes) based on new morphological and molecular insights". Zootaxa. 4139 (3): 345-368.

–Froese, Rainer; Pauly, Daniel (eds.) (2011). "Urogymnus asperrimus" in FishBase.

–Smith, J.L.B.; Smith, M.M.; Heemstra, P. (2003). Smiths' Sea Fishes. Struik. p. 141.

–Hennemann, R.M. (2001). Sharks & Rays: Elasmobranch Guide of the World (second ed.). IKAN – Unterwasserarchiv. p. 260.

–Bonfil, R.; Abdallah, M. (2004). FAO species identification guide for fishery purposes: Field identification guide to the sharks and rays of the Red Sea and Gulf of Aden. Food and Agriculture Organization of the United Nations. p. 52.

–Randall, J.E.; Hoover, J.P. (1995). Coastal fishes of Oman. University of Hawaii Press. p. 47.

–Last, P.R.; Compagno, L.J.V. (1999). "Myliobatiformes: Dasyatidae". In Carpenter, K.E.; Niem, V.H. (eds.). FAO species identification guide for fishery purposes: The living marine resources of the Western Central Pacific. Food and Agricultural Organization of the United Nations. p. 1497.

–Brooks, D.R.; Deardorff, T.L. (June 1988). "Rhinebothrium devaneyi n. sp. (Eucestoda: Tetraphyllidea) and Echinocephalus overstreeti Deardorff and Ko, 1983 (Nematoda: Gnathostomatidae) in a Thorny Back Ray, Urogymnus asperrimus, from Enewetak Atoll, with Phylogenetic Analysis of Both Species Groups". The Journal of Parasitology. 74 (3): 459-465.

–Chisholm, L.; Whittington, I. (June 2009). "Dendromonocotyle urogymni sp. nov (Monogenea, Monocotylidae) from Urogymnus asperrimus (Elasmobranchii, Dasyatidae) off eastern Australia". Acta Parasitologica. 54 (2): 113-118.

–Whittington, I.D.; Kearn, G.C. (March 2009). "Two new species of Neoentobdella (Monogenea: Capsalidae: Entobdellinae) from the skin of Australian stingrays (Dasyatidae)". Folia Parasitologica. 56 (1): 29-35.

–White, W.T.; Sommerville, E. (2010). "Elasmobranchs of Tropical Marine Ecosystems". In Carrier, J.C.; Musick, J.A.; Heithaus, M.R. (eds.). Sharks and Their Relatives 2. CRC Press. pp. 159-240.

–Michael, S.W. (1993). Reef Sharks & Rays of the World. Sea Challengers. p. 83.

–Stone, G.C.; LaRocca, D.J. (1999). A Glossary of the Construction, Decoration and Use of Arms and Armor in All Countries and in All Times. Courier Dover Publications. p. 537.

–Carpenter, G.H.; Praeger, R.L., eds. (1896). The Irish Naturalist. Eason & Son. p. 167.

–Sterndale, R.A.; Aitken, E.H., eds. (1887). Journal of the Bombay Natural History Society, Volume 2. Bombay Natural History Society. p. 154.

–Kingsley, J.S. (1888). The Riverside Natural History. Kegan Paul, Trench. p. 89.

–Waite, E.R. (1900). "The Mammals, Reptiles, and Fishes of Funafuti". Memoir III - Australian Museum, Sydney - The Atolls of Funafuti, Ellice Group: Its Zoology, Botany, Ethnology, and General Structure. The Trustees. pp. 165-202.

–Fowler, S.L.; Cavanagh, R.D.; Camhi, M.; Burgess, G.H.; Cailliet, G.M.; Fordham, S.V.; Simpfendorfer, C.A.; Musick, J.A. (2005). Sharks, Rays and Chimaeras: The Status of the Chondrichthyan Fishes. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. pp. 352-353.

|

Data: 15/08/2005

Emissione: Squali e razze Stato: British Indian Ocean Territory |

|---|